窮極の健康作り

この理論人間生命学が、「理論」という科学の方式と、「生命」という私たちの現実土台との結合をはかろうとの使命を持つものであることは、これまでにも述べてきた通りです。ただ、そうした呼称や設定は、やはり聞こえはどこか学識的で、私たちの日常感覚からは、近寄りにくい感触がぬぐえません。そこで、その「近寄りにくさ」を減らし、それがもっと私たちの日常に身近なものであるとの核心を表すため、ことにそのねらいとする到達域を《My生命》と呼んでみます。

すなわち《My生命》は、それこそ「自分探し」の起点とでも言っていい、一回限りの自分の人生を最大限に活かし花咲かせるためのキー想念です。自分の生命を、他のだれのものでもないものとして、他のだれかや仕組みの手の内から取り戻す、究極の健康作りの探索です。

そういう《My生命》との考えを肝に据えて、それがどのように自分ならではの拠り所であるのか、その根拠を見定めておく必要があります。そこでその実証のひとつとして、従来の科学のパラダイムを刷新しつつある量子理論を取り上げてきているわけです。

数学的アプローチとしての量子理論

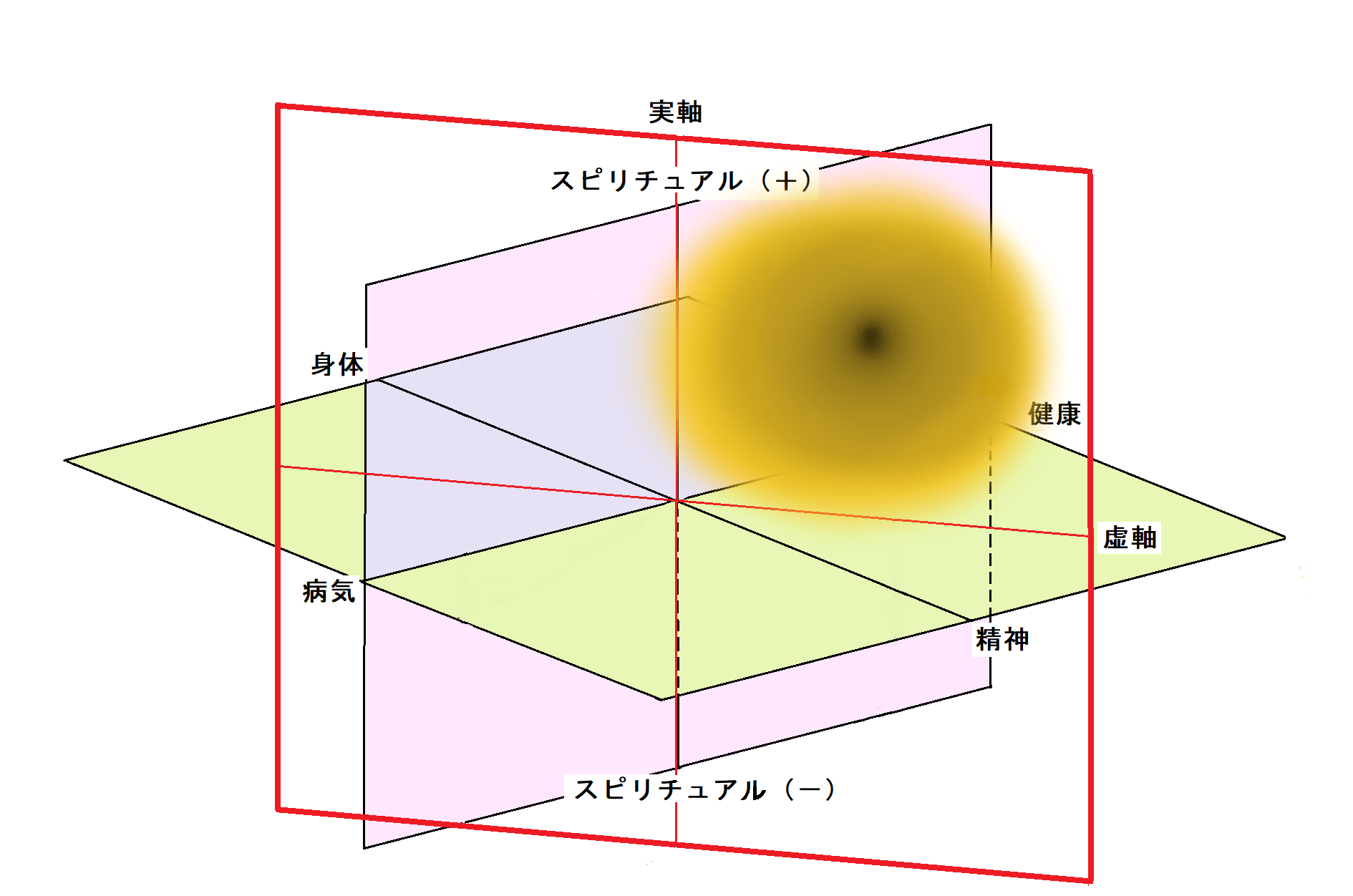

そうした《My生命》到達へのアプローチとして、本サイトではこれまで、「生命創造 Life Creativity」「さあ『ワープ』しよう」「リセットライフ」「自分の常識を『洗い直せ』」との四つの方法的原則をあげてきました。その上に立って、前回では「量子理論を適用」をこころみ、この《My生命》を可視化しました。それが、下図(前回の図―7の再掲)のような雲状のターゲットです。

そしてこの図では、上記四原則の実践の舞台である三次元空間座標に加え、量子論の理論的展開の場である複素数座標(赤線で示した座標)が表示されています。つまり、この複素数座標は、私たちに身近な三次元世界と、量子理論の世界との間のインターフェイスをなします。言うなれば、二つの世界の間に開かれた“ウインドウ”です。

そこで、量子理論の内容へと向かって、このウインドウから数学の世界に入り、その実に専門的かつ難解な――私などの素人目には、まさに“数学オタク”とさえ映る――世界に踏み入ってゆくこととなります。

専門用語を読み解く

そこでその数学世界ですが、そこでは、もちろん特有の言語、数式を用いて、縦横な展開がこころみられ、それにとどまらず、その「宇宙言語」を用いた新たな発想もこころみられています。そうした累々たる奮闘の結果として、今日の達成点とされているのが、「波動方程式」と呼ばれている一種の理論体系です。ただ、その実物やその意味するところへの踏み込みは、本稿の目的とするところではありません。

そのような数学分野での発展をもとに、急速かつ確実に進展しているその量子理論において、その実用面については、すでに先端技術としてIT分野に貪欲に取り入れられいる一方、その理論面においては、まだまだ全貌の解明にはほど遠い、深い謎が残されています。ことに、その未解明の目下の最大の焦点は、量子現象の「解釈問題」と通称される二つの流れ、「コペンハーゲン解釈」と「多世界解釈」(「エヴァレット解釈」とも言う)です。〔なお、これを話題にした別記事を参照に挙げておきます。〕

このように解釈を二分することになったのは、アインシュタインが「spooky(幽霊のようだ)」と形容した「遠隔作用」問題がゆえにです。つまり、ひとつの系に含まれる二要素――たとえば素粒子にある上スピンと下スピン、究極的は、人間にある男と女――が、距離が近かろうが遠かろうが無関係に、瞬時に関連し合う現象があって、これはかずかずの精密な実験によってその現象が実証されているものです。こんな常識ではありえない現象が実際に観測されているのです。(つまりそれは、考えようでは、テレパシーとか超視とかといったいわゆる超常現象を起こす根拠とも解釈できなくもない現象であるからこそ、その解釈をめぐって上の二潮流を生んでいます。)

当初、距離とは無関係なその性質は、受け入れらている原理(特殊相対性論)にてらして、光速よりも早い速度での伝搬が生じているとの矛盾(光速は宇宙における最大速度であり、それを超えるものはない)を生み、そこでその関連が伝わる空間が問われることとなります。それが「場」と称される想定域です。そうしてこの「場」は、宇宙全域におよぶ系との解釈をもって、また、その系をつかさどる論理が、特定の方程式(上記の「波動方程式」)をもって定義されることとなっています。

こうした方程式が働き、支配する世界こそが、上の図―7の赤線座標で示す複素数という数学の世界です。その世界での、その数式やその意味たるや、とてもとても私たちの日常の感覚なぞになじむものではありません。その日常感覚からの逸脱具合はたとえば、その極めて厳密な定義と、また逆にそれだからこそ生まれる新たな矛盾を生みます。そしてこれこそが物理学の物理学たるところで、その厳密定義と矛盾の反復がなす難解な紆余曲折は、外部から見ると、そういう物理学者たちが自作自演する苦悶のドラマを見るような感すら抱かされます。そこで本稿は、そうした「ドラマ」に魅入ることはさておき、むしろ、それが、現段階で究極に意味していることに焦点を当てます。(むろん、それがゆえの「はやとちり」となるかも知れぬリスクを前提にした上での話です。)

さてそこで、そうした物理学専門家の苦悶がもたらしてきている新規な概念があります。それは、量子論の専門用語となりますが、「重なり合い」――一対の双極性を合わせもつ――とか「局所性と非局地性」――ミクロとマクロの相互変位――とかという新概念です。つまり、量子化された系に働く、そうした関連や瞬時性を、そうした用語で特定し、言わばつじつまを合わせているわけです。なにやら「名前のつけ合い合戦」とでも“揚げ足取り”をしたいシーンです。

ともあれ、そうして、これまでに確立しているものとされてきた堅固な枠組みが、こうして産する《不確定性》――従来の物理学王国の特徴であった確定性の揺らぎ――を認めざるをえなくなってきています。そこにおいて、私たち門外者にとって重要なのは、平たく言えば、従来の権威に風穴があけられてきたことです。なにせ、何世紀にもわたる人類の思考の成果に、そうした疑問が生じているわけですから。あるいは、もう少し精密に言えば、物事を見た通りに信じられていたはずのものが、実際にあるものとは違っていることです。少なくとも、雲のように捉えるしかないということです。

ここで、その歴史的意味を私たちの日常感覚に引き付けて、本稿おなじみの「我田引水」をこころみます。すなわち、物理学者だろうが、ちまたの人間だろうが、共に、私たち人間の頭を働かせて疑問にチャレンジする行為という意味では、その方程式によって代弁される論理や世界とは、本稿でいう《My生命》が目標とすることと、何ら違いはないということです。専門用語を借りて言えば、ともに生命特有の「創発(emergence)」に基づいていることです。要するに、片やの日々の生活上の苦労から、他方の宇宙の果ての問題までにおよぶ、人間たちの働きです。それこそ、「学問に貴賤なし」です。

「存在論」か「認識論」か

物理学世界におけるそうした紆余曲折は、むろん文明進化の現場に生じているダイナミックな光景です。そのダイナミズムが、現在、もっと広い範囲で、別の局面と同類な重複を見せてきています。つまりその重複とは、地政学的な切り口では、西洋と東洋の拮抗として、また、思想あるいは哲学的な断面としては、存在論と認識論の対立として、出現してきているものです。

そこでこの存在論と認識論という世界の見方の異なりですが、それを、世界に起こってきた思想の系譜の発生地の違いとして見れば、前者を西洋思想の流れ、後者を東洋思想の流れとしてそれぞれ特徴付けることができましょう。

つまり、西洋では、その思想的潮流の最大の産物が科学思想ですが、これは、解明の対象を、次々に小さい構成要素に分離し、その本質の存在を確認し、それを積み上げるなかで出来上がってきたものです。これは分析的手法と呼ばれ、科学の方法論の根幹をなす思考法です。そこにおいては、その対象を見ている側、つまり、私たち自身という観測主について問うことはなく、そのように見えていることは誰にも共通する事実として、その存在自体は自明のこととされてきました。こういう立場を存在論といいます。

ところが、そこで物体の素の素を把握してゆくミクロ世界の追求のなかで、当初は、その微細要素が、波とも粒とも断定しきれないものとして実験的に実証され、量子物理学の発祥となりました。さらに、その波でもあって粒でもある、あるいは、そのどちらでもないものが、それを、従来の分析的手法――物の存在はそこにあるはずと疑わない方法――による観測によっては特定できないことが、これも実験によって実証されてきました。つまり、あるはずのものがそこに特定できないという、これまでの鉄則がゆらぎはじめたのです。そこで、この矛盾を解決するため、そのとらえどころのない在り方を描写する方法として、確率論が取り上げられることとなりました。言い換えれば、その中心部では濃く(つまり高い確率で)、周辺部になれば薄く(低い確率に)なる、雲のような状態とする解釈となったのです。いうまでもなく、この進展の結果が、上の図―7にしめされた可視化像です。

一方、東洋では、物事を見ている自分自身の問題(これを認識論という)は、古代からの思考の焦点でした。もちろん、西洋でもこの観点による思想はありましたが、それは観念論としてことに科学的思考に対立するものとされ、傍流に排除されてきました。ところが東洋においてはその観念論が独自の発展をとげてきています。ことに仏教思想、なかでも禅仏教はその極であって、そこでは、この観測主の視点の問題は核心をなしています(「西洋にとっての禅」参照)。そして、その観測主のあらゆる視点を消し去った、「無」という窮極の概念、あるいは、そうした観測主の視点を消し去る実践法としての座禅や瞑想が生みだされてきました。そして興味深いことに、今や世界の人々、ことに欧米社会を中心に最近では、そうした観測主の内で揺るがないはずであった主柱が、むしろストレス源となるうることに気付かされ始めており、瞑想法(その今日的アレンジが「マインドフルネス」)に立った自己解放が注目されてきています。

つまりは、従来は、存在論と認識論は、互いに相いれず、互いに排除し合ってきたのですが、そうした両論が、相互に歩み寄らざるを得ない状況が、ことに量子理論の発展によって生じてきていると言えます。

こうした西洋文明の思想面での独断場の相対化や揺らぎが、今日の地政学的な西洋中心主義の揺らぎと同時的に起こっていることも象徴的です。したがって、現在の中国政府が執拗に主張する「中国モデル」の妥当性も、この意味においては、根拠のないものではないでしょう。

《My生気論》との協働

「生気」という言葉があります。これは、古代から近世へと長きにわたり、生物には物質にない「生気」がやどるという考え方で、一般には「生気論」と呼ばれてきました。

そうした一種の観念論に、17世紀の顕微鏡の発明により、観測主の視界に肉眼を超える力を与えることとなりました。かくして、生物学は――肉眼像を頼りにした諸生物の分類を主たる使命としていた――、それまでは見ることのできなかった不可視の微小分野――細菌、細胞、さらに分子――を知ることとなりました。そしてさらに近年では、分解能をさらに高めた超微細観測技術による遺伝子――生体の形成を情報として左右する――の発見とともに、かつての観念的であった「生気論」は、物質現象としての生物学の中に、物質の在り方を左右させる微細な非物質的要素つまり「情報」を持ち込む契機となり、近代的な復活をとげることとなりました。こうして、生命を情報と物質とが一体となったものとして位置付ける「新生気論」が生まれ、この新生気論の発想は科学としても迎えられ、新たな生物学分野、情報生物学をも生んできています。

生物学の歴史におけるこうした「生気論」の発展の経緯を、生物一般にではなく、その生物の一種である人間、ことに「自分」に適用することもむろん可能です。つまり、自分の命の根源への非物質的角度からの古くて新しい考察の始まりです。

そこで、一般的な生気論に「My」を付して《My生気論》と焦点を絞って提起する時、冒頭で述べた「自分探し」の原点としての《My生命》という発想と、不思議な親近性を見せることとなります。そして、その対象が生物全体の命か、それとも私という命かの違いはあれ、生命の拠りどころを物質を越えた領域にまで広げて追究し合うという、協働関係が可能となってきます。こうした「《My生気論》と《My生命》との協働」は、かくして、無味乾燥であった生命論に思考や心の動きを加えた、潤いある生命論へとの発展の気配を生んできています。

このようにして、観念論と科学とを、あるいは、認識論と存在論とを橋渡しする、新たな知見、《情報》が極めて重要となってきます。ただしこの《情報》は、すでにその実用性を確固としている「情報」産業という既存の情報概念を越えて、世界の非物質的な領域を開拓する新たな思考次元として着目されるべきものです。ここに、現実と理論の両面における、従来は排除されがちであった“観念的”な着想に照明を当て直す、新規な人間知見が幕開くこととなります。

以上のように、本稿の冒頭にかかげた、《My生命》をめぐって「どのように自分ならではの拠り所であるのかを見定めておく必要」は、量子理論、生気論、新生物学、文明進化における東西バランスの変化、そしてこの新規な人間知見の領域としての《情報》等々の意味において、確かに見定められてきているといえましょう。そして、不動と見られてきた旧来の秩序の揺らぎがゆえに、《My生命》の独自性の発揮の場は、より自由度を拡大しているわけです。

ちなみに、いま、全世界を世紀に一度の大混迷に陥らせているコロナ禍は、新型コロナウイルスという、いわば「情報病原体」――細菌という微“生物”ではない――によって引き起こされています。むろん歴史上、ウイルスによるパンデミックはこれに限ったことではありません。しかし、ようやくにして、人間世界が物質への自縛から放たれる《情報》の知見を持つに至ってきているその時に同期したこのパンデミックの発生は、時代の変わり目をそのようにも示唆しています。したがって、世界の《情報》化――単なるリモート化やDX(デジタルトランスフォーメーション)化を超える変化――は、世界の《生命》化と言ってもよい、さらなる次元へと進むこととなるのでしょう。

まさしく、《My生命》という、私たち自身の情報生命学あるいは理論生命学の可能性が発揮される時代が到来しつつあると言えます。そして私たちの健康についても、その枠組みを新たにして《My生命》の開拓にまでリーチを広げ、オートポイエーシス(自己創出)する生命によって新誕生する「自分の」新生命に期待したいものです。