「科学」体系と「思想」体系

「二重性」という出発点

私は、これは誰にもある認識だと考えるのですが、生きる世界とは二重構造になっているとの受け止め方をします。それは、言い古された表現では、「本音と建て前」とか「理想と現実」とか「この世を忍ぶ仮の姿と真の姿」、あるいは、見方を広げれば、「陰と陽」、「プラスとマイナス」、ひいては「雄と雌」などなどが挙げられ、そうした構造を代言しています。

若いころは、そうした二重構造について、資本主義社会の矛盾、つまり持つ者と持たざる者の存在がゆえとし、ことに早い時期の日本経済の構造がゆえと考えました。しかし、人生経験を重ねるに伴い、そうした経済社会上の問題にとどまらず、人間の存在のもっと深いところからの二重性、すなわち、資本主義社会の矛盾との表層をなしつつも、その根底からの二重性をはらんでいる、と見るようになってきました。

そのようにして、この「理論人間生命学」では、こうした二重性の問題を、人間の生命の在り方そのものに発するとにらんできています。そして、その探究の方法という面においては、その生命というものを、他のなによりも、自分の人生を取りあげた実体験にその一義的な手掛かりを求めてきています。

そのようにして、生命を物質現象としてアプローチする科学の力を借りる一方、その科学では扱われない自体験の内面の非物質的問題について、科学の領域を広げるなり、他領域の考察を頼るなり、その「二重性」の問題を解明したいとしてきました。

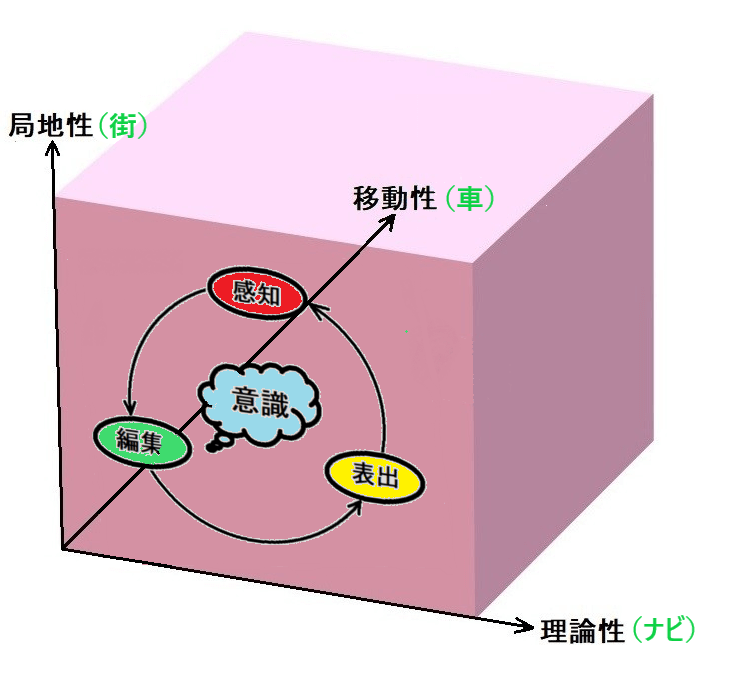

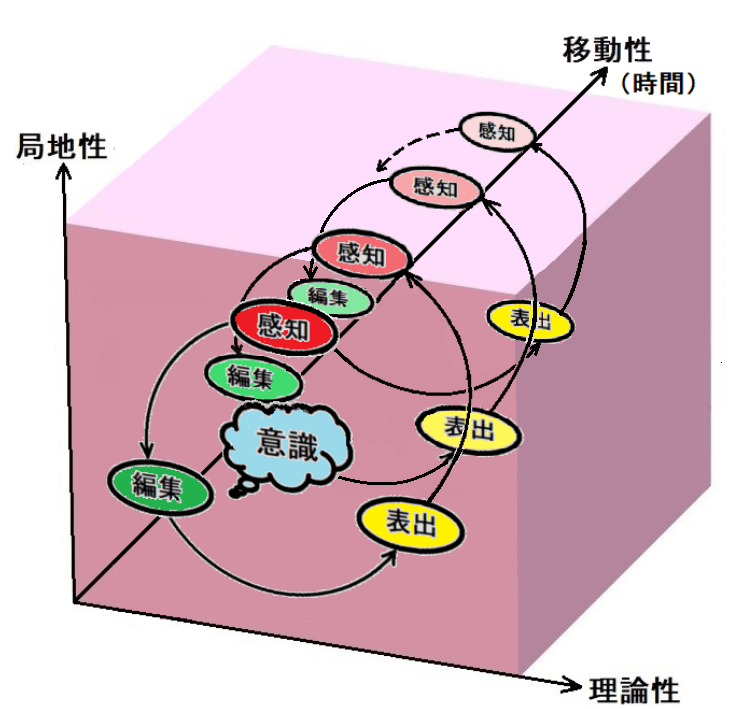

そこで本論考では、この科学が自らの領域を破ろうとする最先端の発展に焦点をあて、科学の新分野に注目してきました。その到達点が、< 1.2「架橋」を通じた多次元の包摂 >で図示した下の二図です。

つまりこの左図では、上記の「二重性」の気付きの意味を、その発生の現場としての局地性つまり現実体験の軸と、それを理論的に捉える理論性軸からなる面に発している意識上のそういう「点灯」として捉えたものです。そしてこの「理論性」の柱に、科学理論の目下の最先端である量子理論が切り開きはじめている可能性――その「点灯」が「非局地性」という普遍性にエンタングルしうる――を託したわけでした。

そしてさらに右図では、「点灯」しているこの「二重性」としての認識とは、時間軸にそう「移動性」という重層体験――いくつもの断面における「感知→編集→表出」のサイクルの繰り返し――を加え、いっそうリアリティーを深めたものに発展してゆく様を表しています。

以上のように、「二重性」の認識の確からしさは、量子理論の援用をもって新たな進展をしてきています。しかしそれも、いまだ途に就いたばかりの仮説であり、とうてい確立したものにまでは至っていません。

「〈いのち〉の普遍学」という思想体系

以上のようなアプローチは、あくまでも、科学の手法に基づいたその枠内での考察です。しかも、この時間の経過という「移動性」軸で発生する個々の出来事を「実験」として捉えたのが、前章までの考察です。

そこで以下に取り上げるのは、この科学の枠内の手法を越えて、科学以外の諸学問を総合した思想体系を手掛かりとするこころみです。ちなみに「思想」とは、科学とは違って純粋な思考の世界で、論理性の追究をその手法とします。したがって、実験による実証は問われず(思考実験が試みられることはある)、あくまでも、矛盾のない論理の発展を原則とします。

そうした思想体系のうち、ここで取り上げる「〈いのち〉の普遍学」と称されるこの体系は、清水 博(注1) のライフワークの集大成とも呼んでよいもので、数段階の著作を積み重ねることで構築されてきたものです。また、これは私の評価ですが、この思想体系は、現在の私の知る限り、上記の「二重性」をもっとも論理的に論じた最上位に位置する考察です。

- (注1)1932年愛知県生まれ。東京大学医学部薬学科卒業。東京大学名誉教授。NPO法人「場の研究所」所長(理事長)。薬学博士。(『〈いのち〉の普遍学』(春秋社、2013年)巻末略歴より)

そこでまずはじめに、この著者が、私の言う「二重性」にあたる問題をどう捉えているかを述べた箇所があります。それは、著者がまだ三十代の頃に同僚と論じた「自分がなぜここに存在しているか」についての議論に端を発したものです。そこでは、同僚による説明である、卵子と精子が結合した偶然の結果であるとの受精の科学的理解への著者の疑問として語られています。

科学者が自然の現象を観察しているときには、その現象の外側に自分の身を置いて、外側から現象を見ています。その外側から見た解釈によれば、この私がいま、ここに存在していることは、たまたまの「偶然」ということになるのです。このような理解の仕方によれば、同僚は私の疑問にすべて答えていることになります。すべてのできごとを、このように客観的な現象として説明していくのが、科学的理解の特徴です。(中略)

私には、自分自身の存在をこのように偶然におきた客観的な現象として説明されるだけでは、どうしても納得できないものがありました。それは、私が私自身をその外側から客観的な現象として観察する科学者の立場を原理的にとることができないことによります。私は自己の内側に意識を置いて私自身をずっと複雑に見ています。たとえば、私は自己の死を、自己の外側の客観的な現象として見ることはできません。そこで確実に消滅するものは、何よりも自己の存在です。その自己の存在がまずあって、次にその自己による様々な現象が生まれます。現象に優先して存在があることを、事実として認めないわけにはいきません。したがって、まずどうしても、二つとない自己の存在を問うことになります。先ほどのように客観的な現象として自己が説明されるだけでは、まず説明されなければならない自己の存在の説明が飛ばされてしまうのです。

このように存在が無視されて人間が現象として理解されることは、科学的な理解の一般的な特徴です。もしも存在していることに全く意味がなければ、人間は生きていけないのではないでしょうか。そしてのこのとは、人間以外の生きものには成り立たないと、一方的に決めつけてしまうことも、人間の思い上がりではないかと、私は思っています。私が同僚の説明を理解できても納得できなかったのは、生きているという現象を外から客観的に眺めているだけで、生きていくことに内側から意味を与えている生きもの(人間)の「〈いのち〉の世界」に踏み込まなければ、生きものの存在を本当に理解することはできないと感じていたからです。言い換えると、生きものの存在は、その外と内の両世界から見なければ本当には理解できないと思うからです。

『〈いのち〉の自己組織』(東京大学出版会、2016年)p. 11-3〔下線は引用者による〕

上の表現はどこか冗長な感があります。と言うのは、これまでこの「理論人間生命学」の議論において強調してきたように、自己体験を土台とした私という「生活者」――雇われ人あるいは労働者として常に外側から決めつけられ続ける身――にとって、そう常態化=客観化された自分に《自分でない自分》を見出し、それを生きるのための「仮の姿」と見ざるをえないわけで、それが上記のように出発点であるわけです。そこでそうした客観的説明、つまり仮の自分が“お前自身”だと烙印されんばかりの説明に納得できないばかりか、嘘っぽさすら感じてしまうという明瞭な原点があります。著者は自分の違和感の理由を上記のように「原理的」としていますが、「生活者」ならばそれを「体験的」とするでしょう。すなわち、おそらく出自の違いにもとづくのであろうこうした見地の違いこそ、この議論の意義です。つまり、そう違っていながら、「二重性」問題の起点である「生命の存在」の捉え方は共通しており、そこを共の土台として、その思想体系上の視点に期待するわけです。

次に、この「〈いのち〉の普遍学」で用いられている独自用語について留意しておく必要があります。すなわち、その冒頭で著者は「生命と〈いのち〉」との見出しのもとに、次のように述べています。

〔未来に広がる文明を支える思想を考えると〕それは、もうこれまでの人間中心の思想ではないと思います。そこでは、人間は、多様な生きものたちと互いに〈いのち〉の活き(はたらき)を支え合いながら、この地球に存在してきた事実を受け入れることが必要だと、私は考えています。

〈いのち〉とは、それ自身を継続していくように地球の上ではたらいている能動的な活き(はたらき)のことです。生きものをモノとして見る時には、「生命」という概念(コンセプト)を使うのが便利かもしれません。もともと、「生命」は、少し極端に言えば、生きているモノと生きていないモノとを区別するために使われてきた記号ですから、それ自身には具体的な内容はありません。そのため、生命という概念を使って、生命があるかどうかというような問題を明らかにしようとすると、行き詰まってしまうのも不思議ではありません。

『〈いのち〉の普遍学』、p. 5 。〔〕内は引用者

つまり、著者は、その「原理的」意味を明瞭にさせるため、「生命」と「〈いのち〉」、そして、「働き」と「活き(はたらき)」との対となった二語を用い、従来の科学立場(対の前者)と自分の思想体系の立場(対の後者)とを使い分けます。すなわち、私が「体験的」に「二重性」として認識する際の真の「生命」やその働きを、著者は「原理的」に、「〈いのち〉」 とか 「活き(はたらき)」 と呼んでいます。

以上で『〈いのち〉の普遍学』とされる思想体系への導入部を終え、いよいよその主内容に入ってゆきます。

「バイオホロニクス」

上の思想体系は、諸学問を統合した視点から生命を解明する「バイオホロニクス」(注2)のひとつで、学問的にはきわめて学際的な立場をとるものです。

- (注2)バイオホロニクス(bioholonics):生命システムの「生きている状態」を理解するために,生命体の自律性や多様性を関係論的立場から研究する方法論をいう.これはこれまでの自然科学が存在論を基礎としているのとは対照的である.存在論的立場は,生命システムを要素に分解し,その要素の構造と機能の重ね合せで理解する方法論である.これに対し,バイオホロニクスは生命システムと複雑に変化する環境とが共時的に調和的関係を創出する際の普遍的法則性を体系化する学問である.特に調和的関係創出に必要な情報生成の法則性が生命システムに本質的である.〔『機械工学事典』より〕

そのような学問的立場に立って、著者は『〈いのち〉の普遍学』に関し、その主たる着眼点や狙いを以下のように述べています。

生きものは他の生きものの〈いのち〉をいただいて生きていくことから、人間が地球の上で生きていくためには、人間以外の多様な生きものが生きていくことが必要であり、人間の〈いのち〉だけを重視してきた近代から、地球における〈いのち〉の共存在の時代に文明が転回して、新しい価値観を生み出していく必要があると考えられます。そして「〈いのち〉の科学」には、その新しい文明の基軸を与える役割があると、私は考えています。

また〈いのち〉の「開かれていく全体性」に注目すると、生活、文化、政治、経済、宗教などさまざまな領域に広がっている人間の〈いのち〉の活きを包含することが必要になってくることから、「〈いのち〉の科学」を基軸としながら、それらの諸領域を包含する「〈いのち〉の普遍学」が求められてきます。また行き詰まっている近代文明を乗り越えるために、「〈いのち〉の普遍学」から捉える地球と生きものを、人びとが共通のものの見方としてもつことを必要としてきます。そして、ここから新しい時代の共通の価値観として「〈いのち〉の倫理」を示していくことが世界の人びとの共感をえることになっていくと思われます。すでに一つの国の道徳観とか一つの宗教観を世界に押しつける時代ではないのです。

(『〈いのち〉の普遍学』、p. ii-iii)

すなわち、きわめて大ぐくりな対応関係を示しておくと、 ここで言われている「新しい文明」とか「開かれていく全体性」とかは、本「理論人間生命学」で言う「ユートピア」との観点に相当し、そして、ここで言う「〈いのち〉の科学」(の内の人間を扱う部分)は、本「理論人間生命学」そのものに相当すると捉えておいて大きなずれはないでしょう。

さて続いて、以下、この思想体系の内から、本「理論人間生命学」で採り上げるべきいくつかの点を述べて行きます。