ひとまずの「展望」

ここで、私たち個々が立つ地点と本議論との全体的関係を確認するため、これまでの話をまとめ――山登りの途上、開けた尾根上に達してひとつの展望を得るように――ひとまずの視界を見ておきます。

私たちの生命活動、つまり、人生とは、前回末尾に見たように「不定」で、初めから決まっていたものではありません。要するに、生命活動は、本来、その生命自体が在りたいように、やりたいように活動してきたもので、そういうものが生命です。そうした、ランダムな積み重ねが生命なのです。あらかじめ決まった生命原理やルールがあって、それに従わねばならないといったものではく、そういう“体験”の作り出したものです。

そこで読者におかれては、人生といった重々しく複雑なものを、そんなに簡単に要約しないでもらいたいとおっしゃる向きもおありかと思います。そういう人生観を一概に否定するものではありませんが、そういう認識は認識として、その一方、これまでの話を「A」と呼ぶとすると、そういう「A」を、自分の人生が成しているそうした方程式の中に代入してみるという方法も考えられます。

先に数学の話として、「線形数学から非線形数学へ」との話がありましたが、そうした用語にからめて言えば、人生といった生命活動は、ひとつの決まった「線形」をたどるといったものではなく、何らかの最初の在り方を発端に、それを延長してゆくと言った「非線形」なルートとして表されるものです。

むろん、こうした「視界」は、従来の学的原則に立って言えば、それが立証されたものではない、いまだ仮説段階のものに過ぎません。そうではありますが、生命とは、そのように「のっぴきならない」と理解されるものの連続です。立証を待って「線形」とし、それで初めて次の段階に移ってゆくというものではないのです。まして私たちの生活とは、毎日がそれこそ勝負で、なにはともあれ、毎日をともかく決定して進んでゆくしかないものです。そういう毎日の生活にとって、どこか高いところで決められる「王道」なぞないのです。

これを不似合いな用語を使って言えば、人生って、以上のように、生命の在り方として〈民主的〉なもので、上から、あるいは誰かから命ぜられる、専制的なものではないのです。

もちろん、「線形」に「代置」ができるならば苦労はありません。そこで、そうした苦労性向け風に私がやっている方法が、まずはともあれ、自分の人生を代行する「代数」を置いて見て、それに試しや仮説をやらせてみることです。私にとっての「MaHa」とは、そういう代数であり、身代わりです。そこで津田さんは、「だから極端に言えば、定義が最後に定まるのでもいい。つまり、身体運動をずっと繰り返すことによって主体が出てくるという考え方でいいと思うんです」と言って章を結んでいます。科学者の発言も、変わってきたなと思わされる表現です。

以上のように視界を確かめ、そこで「第4章 生命の物語を科学する」です。

そこでこの「物語」ですが、もともと、本書の冒頭に「文系センスと理系思考の爆発」と題するイントロダクションがあるように、二人の対話のエキスは、この「文系センスと理系思考」の間のキャッチボールです。つまり、「文系センス」が「文系センス」であるのは、事の問題を話して聞かせるという「物語」にあるように、理系や数学系思考――つまり数式――の中にも「物語」が語られているということです。言い換えれば、二つの世界の間の架橋関係です。そしてその架橋の一つの典型が、たとえば、「免疫系は物語の化学」という認識として挙げられています。

第4章では、そうした二つの世界を股にかけた視界が遣り取りされているのですが、そこで、そうしたキャッチボールの先で議論されているのが「変分問題」です。

この「変分」という概念を〈牽強付会〉すれば、例えば、自分の考えの変化や変遷といったものを「微分」した「変化率」といったものです。

これはどういうことかというと、まず、車のスピードを上げた時の「加速度」と呼ばれるものがあります。つまり、「スピードを上げる」という変化について、加速度という概念なのですが、数学的には、スピードの変化を「微分」すると加速度と定義されます。物語的には、スピードを上げてゆく車の座席にある人が、自分の背中で感じられるシートに押し付けられる感覚のことです。

これと同様のものを、自分の考えとか、社会の風潮の変化とかにあてはめ、それを「微分」したものを「変分」と呼び、文系と理系の二つの世界の間を「架橋」しようというものです。平たく言い換えれば、自分や社会の「考え方の変化率」とでもなりましょうか。

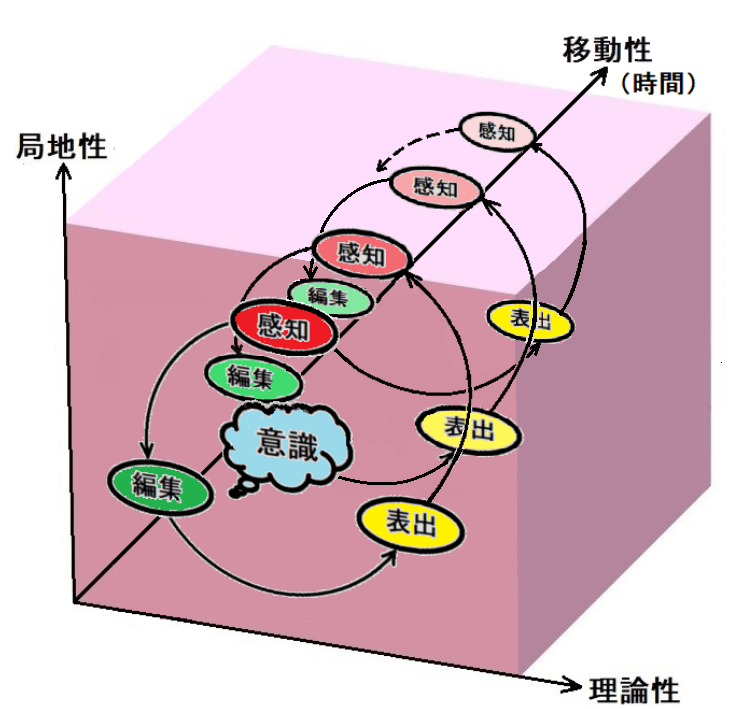

これを、前回に再掲した右図で言いますと、まず、「感知」→「編集」→「表出」と変化するものを微分した「変分」が「意識」ということとなります。また、それが、「時間」の経過とともに変化する「変分」が、時代とか文化の違いや“進歩”と呼ばれるものとなります。

ただし、以上は私の〈牽強付会〉で、数学的には「変分法によって世界をあらわせば、一見すべてを書き尽くしたかのように見えるけれども、実は最終状態の選び方は任意なんです」と津田さんは言いいます。だからこそ、以下のように語っています。

最終状態としてどうなるかを措定して、それに対していい初期値を選ばないと、その系は破綻してしまう。つまりそこには「破れ目」がある。/われわれはそのために、ある最終状態を実現するベストな初期値を見つけて、そこからスタートして生命を作っていくしかないんですね。それこそが「自己組織化」だと思うんです。

(p.103)

こうして、「自己組織化」つまり「生命」の進化上でなしてきた役割が語られ、それが数学上の数値の設定次第では、すべてを決める神の位置さえ導かれると言います。このあたりの精密な議論は、要約で済ませるわけにはゆきませんので、以下、少々長い引用になりますが、挙げておきます。

松岡 いよいよ大問題にさしかかってきましたね。これはね、世界はどのように秩序をつくったのか、その際に「ゆらぎ」や「破れ」や「無秩序」や「カオス」はどんな役割をしたのかということです。これらをすべて掛け合わせて自己組織化のほうへ進んだということですね。けれども、以上のことを一緒に語るのが難しい。もし一緒に語るとすれば、「神の目」や「ラプラスのデーモン」を想定するか、あるいはそれに代わるものを入れた理論をつくるしかない。

(pp.103-5)

津田 ええ、だいたいはそういうことです。無秩序な中から秩序ができてくる自己組織化とは何かというと、「ベストな最終状態を得るためにどのような初期値を選んだらいいのか」という問題なんです。ここには進化の淘汰圧がかかるわけですが、それが選ばれるということになる。だから統一場理論や量子重力理論などが試みているような「物理の統一原理」には、実は「破れ目」を入れておかなくてはいけないんです。

松岡 うんうん、どういうふうに?

津田 一つの破れ目は熱力学にありますよね。熱力学を覆したのが「負のエントロピーを食べた生命」だとすると、これはまさに「破れ目」があったということです。これで、生命の進化は一応は約束される。すると、すべてを書き尽くすんじゃなくて、すべてを試してみるしかない、ということになりますよね。

松岡 「試してみる神」と「試させたデーモン」はいた。

津田 いるんです。けれども、それも結局は何かによって選ばれてしまうでしょう。進化のレベルでは選ばれてしまうけど、今の私にはそれを勝手に選ぶ、ということになりますね。

松岡 ライプニッツもそこで悩むんだよね。あの時代は熱力学や生命やエントロピーの問題は浮上していませんが、そのかわりモナド(単子)に窓を開けるか閉じるか、そこを迷います。

津田 もしかしたら、その選択のどちらかを選んだことによって、「私」は淘汰されるかもしれないからです。自然や社会から排斥されるかもしれない。というわけで、選んだ初期値がまちがっているかもしれないけど、でも選ぶのは自由です。そう考えると、書き尽くされた生命原理があるというのは幻想で、むしろ選び尽くすことはわれわれ生命の系に与えられた自由だということです。きっとそういうことだと思う。

松岡 たいへんな話になってきた(笑)。

このようにして、「文系センスと理系思考」の間のやり取りは深まってゆきます。脱線ですが、大谷翔平のやって見せてくれている「超人」と「普通人」でもあるとの両刀使いは、その人気の根源です。