まずはじめに、上の題名にある「フィラース」とは、言うまでもなく、本サイトのタイトルの「フィラース Philearth」のことで、もともとこのタイトルは、以前に述べたように、私らが若い時代に考案した造語です。それを再度説明しておきますと、「愛智」の「Philosophy」と「地球」の「earth」という二語を重ねた語で、その遠き時代の「愛地」というアイデアリズムを、それから半世紀後の今日によみがえらせたものです。

本稿では、そうした由来を持つ「フィラース」をさらに活用して、前回で述べた『〈心〉という「もの/こと」』との視点に関して、その「こと」を「智」と、その「もの」を「地」と、それぞれに同義関係を与えます。それによって、その〈心〉=「もの/こと」=「愛智/愛地」=「フィラース Philearth」という、より普遍的、汎時代的な世界を表そうとするものです。つまり、「こと」とは単に出来事とか事象とかを越えた、感性、知識、情報におよび、また、「もの」とは物質や物象に限られない、地球あるいは宇宙など全自然現象をも含むもので、そうした「もの/こと」という両義的な世界としての〈心〉であるという考えです。すなわち、この〈心〉とは、一般に“心”と通称されるやわな私的内界ではなく、誰にも共通する汎的世界として存在する何かです。

一方、兄弟サイト『両生空間』の最新号(3月22日付)には、「〈脆弱〉から〈天才〉への飛躍」と題した記事を掲載しました。この記事は、その前編(2月22日付)である「変容する主流パーソナリティ」と一対をなして、最近の世界の趨勢を、社会の特性と個人のパーソナリティの変容との二面より捉え、その中での日本の特異な位置を指摘し、もしやの期待も託したものです。

「もの/こと」概念の深化

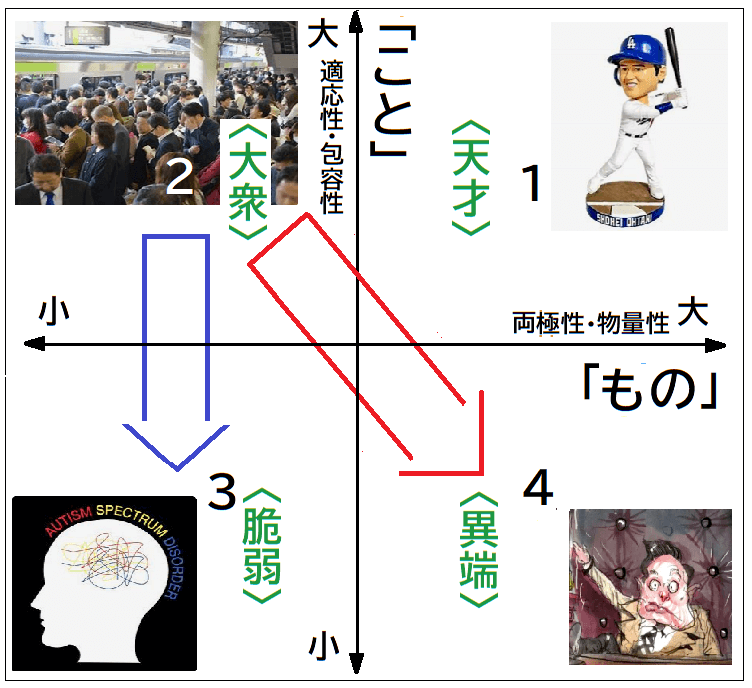

そこで本稿では、〈心〉という「〈心〉理」現象を想定した構想を深めるため、ひと工夫をこらします。すなわち、これらの一対の記事の中で用いられている二つの図をさらにアレンジし、「もの/こと」概念を基軸とした第三の図を以下に掲げてみます。要するに、これまでの二段階の議論を凝縮させ、その理解深化へと可視化したものです。

そこで別掲のその二つの記事を振り返っておきますと、まず「変容する主流パーソナリティ」では縦軸に「適応性」横軸に「両極性」をとって人間特性にフォーカスし、また「〈脆弱〉から〈天才〉への飛躍」では、縦軸に「包容性」横軸に「物量性」をとって社会特性を取り上げました。さらに反時計回りに1から4へと、それぞれ象限の主要特徴を示して、それぞれ〈天才〉〈大衆〉〈脆弱〉〈異端〉との呼称を付けてあります。そしてそれら間を横切っているのが、赤、青の二つの矢印です。すなわち、時代の趨勢において、二方向のパーソナリティと社会の変容が起こってきているとの指摘です。これはつまるところ、一握りの成功者あるいは社会動向としての赤方向と、たくさんの落ちこぼれあるいは発達障害の発生としての青方向です。

深層としての〈心〉

ここに振り返った兄弟サイト『両生空間』での二段階の議論を土台として、本稿ではそこに、当サイトで前回までに議論してきている『〈心〉という「もの/こと」』との議論を合流させ、三観点を合せた深層を開拓して行こうとするものです。言い換えれば、人のパーソナリティ形成にとって、社会状況というインフラとは不離一体のものであり、くわえて、そうした両者の相互関係のバックグラウンドをなす「もの/こと」という両義的世界を想定して、〈心〉があるとするものです。

そこで、この三観点を融合、可視化した上図を用いることで、この〈心〉がまさしく「もの/こと」の現れであることを浮かび上がらせましょう。

まず、上図の縦軸において、パーソナリティや社会状況上の「適応性」や「包容性」が「こと」として統合され、かつ、感性、知識、情報をも包含して、ひとつの新分野が見出されてきます。同様に、横軸においては、パーソナリティや社会状況上の「両極性」や「物量性」が「もの」として統合され、かつ、物体や物象に限られない地球や宇宙といった全自然現象にもおよんで、これまたひとつの新分野が見出されてきます。このように、二つの新分野が複合した「もの/こと」の現れとして〈心〉の〈世界〉が見出されてくるというわけです。

こうして、〈心〉とは、「もの/こと」という複合した――これまでの表現で言えば「どちらでもあり、どちらのひとつでもない」――〈世界〉であることが浮上し、理解されてきます。また、この「複合」とは、学的概念としては仮定的ながら、量子物理学上の「エンタングルメント(絡み合い)」とも近似しえるものです。

以上のように、〈心〉とは、一般的に“心”と称される、常識的で、いわば輪郭が不明瞭でつかみどころがなく、「なんとはなし」のものとは全く異なり、形而上、形而下の両面にわたる対象として確固とした学的〈世界〉と見れることです。そのような脈絡で、先に提唱した「〈心〉理学」という新領域も、成立可能であると見込まれます。

二つの「変容」の意味

このようにして、〈心〉を「もの/こと」の複合〈世界〉であるとすると、既述の二つの議論にあった、赤、青の二つの方向というパーソナリティや社会状況上の変容が、いったい何であったのかということも、合わせて浮かび上がってきます。

すなわち、赤と青の二つの矢印とは、今日のもっとも顕著な変容として、〈大衆〉が、赤矢印では〈異端〉へと変態し、青矢印では〈脆弱〉へと変質させられているということです。

これは、言い換えると、〈大衆〉に生じている以下のような二面の複合した変化のことです。第一に赤矢印が示すように、その〈心〉の〈世界〉が、かつては「こと」としては「大きく」寛大で、「もの」としては「小さく」質素であったものが、〈異端〉という、「こと」としては「小さく」不寛容で狭隘な、「もの」としては「大きく」強欲なものへと変態していることです。そして第二に青矢印が示すように、その〈心〉の〈世界〉が、〈脆弱〉という、「こと」としては不適応で発達障害化し、「もの」としては窮乏、病態化へと変質しているとの意味であることが理解されてきます。こうした赤、青、複合した変化によって、片や、一握りのエリート成功者あるいは社会動向がもたらされ、他方、たくさんの落ちこぼれあるいは発達障害/ASDを生みだしているのです。

そこであらためて気付かされたのですが、私にとって、若き頃の造語である「フィラース」を半世紀後の今によみがえらせているということは、このかつての〈大衆〉時代のありさまや持ち味を、今に引き継ぐ暗黙の意図を代弁しているということであるようです。来年は傘寿を迎えるまでに年齢を加えてきているのですが、それに伴って得てきた体験とはどうやら、その潜在していた「フィラース」たるアイデアリズムの意義を、忘れさせるどころか、再生させようとする力として働いてきたようです。

このように、今や世界に生じている変容とは、「もの/こと」に根差す〈心〉の〈世界〉にまでおよぶ変容として、根深く変化してきていることを物語っています。これはこれで暗い面なのですが、しかしこうした年寄りの杞憂の反面、上図の〈天才〉象限が示唆するように、若い世代において、現状を突破する新たな生き方がほとばしるように登場してきている、そういう輝かしさが現に見いだせているのも確かです。

最後に、以上のように考察してきた結果、ひとつの視野が開けてきます。すなわち、今日の世界状況において、ことにトランプ2.0やイーロン・マスク率いるDOGE(政府効率化省)が強引に押し進める政策とは、こうした赤青二つの矢印にそって、その隆盛化をさらに加速しようとする政治上の具現策であると、合わせて見えてくることです。つまりその「偉大なアメリカの再現」とのスローガンは、その具現の意図を、えげつないほどに虚飾化=フェイク化して、表しているということです。

加えて、以上の議論のうち、〈天才〉象限のエピソードを、最近の日本での米メジャーリーグ開幕戦にちなんで述べた記事が、別サイト『両生空間』の〈話の居酒屋 第33話〉「ふつうの〈ファミリー〉にしてあげよう」です。