科学が科学から脱皮する

前記の目次から、まず「第1章 カオスと複雑系の時代で」を見ましょう。

ここで挙げられている「カオスと複雑系」と称される新たな科学の分野こそ、科学の最先端の辺縁分野のひとつ――すなわち“非”科学的な分野――への筆頭の取り組みです。

だからこそ同章では、松岡、津田の両者による科学の「新しい世界観を提示したカオス理論」として対話され、その「カオス」がさらに「線形数学から非線形数学へ」と、数学的に解き明されていると紹介されています。平たく言えば、ものすごく高度な数学の分野での、数学機械であるコンピュータを駆使した、シミュレーション解明ということです。

また、最後のサブタイトルの「科学の『書く』は時間がかかる」との表現は、私式の牽強付会によってすれば、〈私たちの生活の「のっぴきならなさ」にとって、「科学による立証まで待ってはいられない」〉という正直な実感を、「分水嶺」のあちら側の立場で述べたものと言えます。

そこでですが、この第1章の6番目のサブタイトルである「神の全知全能に代わるものを探して」ですが、この「神の全知全能に代わるもの」とは、私たちが日ごろ「真実」とか「真理」とかと呼ぶ、存在しているはずの、探究の究極のターゲットのことです。

たとえば、後述しますが、それを「x」とか「y」とかと文字におきかえて数式にしたものが代数学で、数学の世界での探究方法です。あるいは本稿で、「MaHa」と呼んでいるキャラクターも、そこでの、そうした文字に代わる、擬人化された〈スーパー人間像〉であると言えます。

さらには、宗教的に言う「神」とは、人類史上もっとも初期に編み出されたこの「代置存在」の元祖であり、それだけに、考えうる無限大の含みを込められたものです。

くわえて、津田さんの著書『心はすべて数学である』で言う「心」も、この「神の全知全能に代わるものを探して」いる人の内の働きをそう呼んだもので、その働きを津田さんは――「x」とか「y」とかではなく「心」と呼んで――、いわば代数化して、数学の世界から追究しているわけです。

つまるところ、人間は、それぞれの得意分野において、手を変え品を変えてその「真実/真理」に代わる「代置存在」を考案し、とりあえずそのように見える化を通して、それが在ることをそう前提し、追い求め、シミュレーションしてきているのです。

そして、後で詳述しますが、ここでは飛躍であることを承知で述べると、私の言う「自分実験」というのも、自分自身を代数と見立てた、自分によるシミュレーションです。

情報のオリジン

今日、「情報」と言えば、IT界におけるデジタル化されたものを「情報」とするのが一般的です。しかし、それは情報のほんの一部で、情報の起源をさかのぼれば、生命現象それ自体が情報現象のひとつであったことです。つまり、物質に作用してそれを原始的な生命活動に代えた引き金であった「x」が、情報の発端であったもの――少なくとも、そう想定されるもの――です。

議論の場は移りますが、先述のように、松岡さんが――そうした生命情報の諸説は詳しく「千千」しながらも――「かまけ」そこねた「身体情報/バイオフィードバック」とは、そうした生命の起こりに発し、綿々と引き継がれて今日の私たちの生命をなす作用です。そうだからこそ、その軽視が自分の命取りになりつつあると、その事実上の絶筆に、さり気なく、告白していたのでした。

そこで「第2章 『情報』の起源」ですが、その冒頭で松岡さんは情報そのものについて、以下のように語っています。

情報はそれ〔今日のデジタル化された「情報」〕以前から自然界にも生命系にも世の中にも満ちているわけで、かつてはそれが進化論のような理論や、スケッチや写真や映像に、また文字や文章や記号や録音や磁気テープになっていたわけです。それがデジタルデータとしての情報になったからといって、何が変わったのか。情報はまた、人間の意識や脳や気持ちや気分といったものにもある。シナプス(神経接合部)で分泌される化学的なニューロトランスミッター(神経伝達物質)も情報です。いまやそういう情報の源流が忘れられた情報社会になってしまっているように思います。

(pp.40-1、〔〕内は筆者)

しかし、情報というのはもともと生命体の動向と一緒にあるものです。タンパク質は情報を作り出すし、保存もする。物質の特別なパターンや組み合わせや位置によって、それが作り上げた神経系というようなネットワークでも動いていきます。遺伝子のように複製する機能をもった情報もある。この神経系化された情報と遺伝子系化された情報は、はたして生命の歴史のどの時点で出現したのかという情報をめぐる謎もある。

このように、「情報」とは「生命情報」を含む、少なくとも、生命現象の発端に関わるものです。たんに、IT装置の中を駆け回るデジタル信号に限られたものではありません。いうなれば、私たちの生活のありとあらゆるところに、情報は満ち溢れていると言えます。

「知」の新しい地図

そういう情報観をもって第3章へと進みますと、そこで取り上げられている「なぜ『編集工学』なのか」との疑問の理由が見えてきます。

すなわち、情報をそこまで生命と関係していると見るなら、それを「工学」として非生命的に扱うのはお門違いじゃないかというわけで、なんで「工学」なのかとの申し開きをしています。それで松岡さんは、「学問としての工学を標榜しているのではない」とし、むしろ工学と称することで同じまな板に乗り、そこから「リバースエンジニアリング」して「ハッキング」するためであると答えています。これを私流に牽強付会すれば、その「編集工学」とは、工学の方法論をそのお門違いに援用するための、けっこう多義的な看板です。

そしてむしろ松岡さんは、「そうすることによって『知』の新しい地図や回廊をつくり、そこからみなさんを励ます、いや情報を励ます。これが仕事です」と述べているのですが、これは「援用」どころか、まさしく正論です。と言うのは、私は、そうして提示された「地図や回廊」によって、おおいに助けられ、導かれ、励まされて、ここまで来ることができています。

この第3章ではその先に、「見えないものを見る 代数の発明」とのサブタイトルが来て、代数という見える化により、先述した「代数学」の起源となり、その果てに、私の場合、「MaHaの誕生」が来ているわけです。そして津田さんは、その代数学についてこう述べています。

少なくとも人間の認識の根本である区別と同一視を抽象化したものですから、代数構造はあらゆる認識の基本になります。

(p.80)

私論ですが、この「区別と同一視」が、私の場合には「どこか似ている」との感じとしてやってきます。余談ですが、私が不自由な英語で会話する場合、自分の貧しいボキャブラリーでは、表現したい微妙な言い回しができません。そこでやむなく使う手が、たとえです。つまり、よく似たイメージを引っ張ってきて、「xxは、△△のようだよ」と言うわけです。結構通用します。いわば、プリミティブな“詩”表現です。これはあるいは、私の常套方式である「牽強付会」として、この「似たもの同士」を結び付けてしまうテクニックとして、延長活用されています。

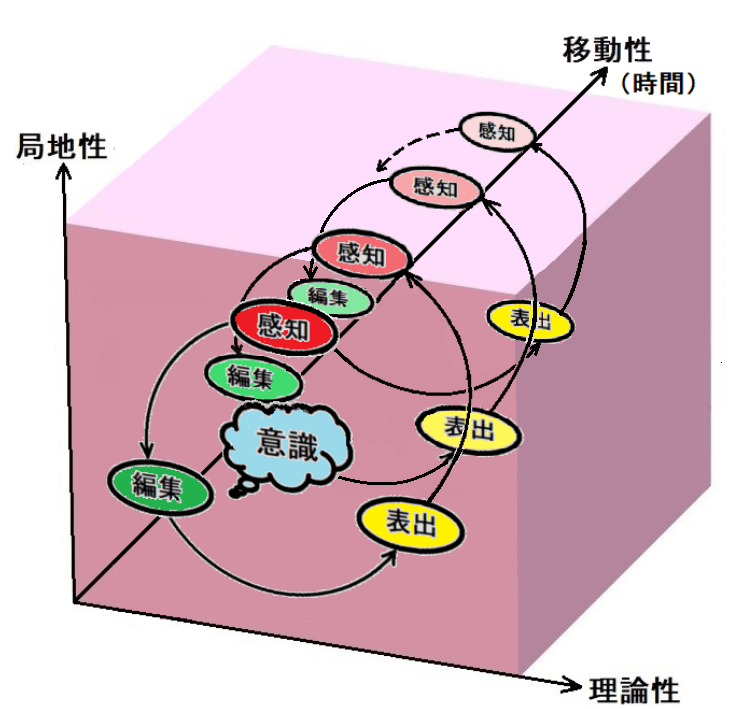

そこで本論にもどりますが、この津田さんの言う「あらゆる認識の基本」ですが、ここでその「認識の基本」に立ち返り、過去の自論へと遡ります。すなわち、この「区別と同一視を抽象化したもの」を目に見えるものとして何とか表そうとしたものが、以前に「理論人間生命学」で用いた3軸座標による図示です。その想定は、人間が生きる途上での認識過程をそう表わしたものです。それを以下に再現します。

意識形成サイクルのスパイラル

- 【コメント】上図は、超多次元空間――これまで「理論人間生命学」で論述――で生じる生命現象を、2次元上の図に凝縮して可視化したもの。例えば「局地性」だけで3次元空間からなる“物的変数”であり、それが「理論性」というメタ次元上の“変数”と合わさりって平面(「量子理論の適用」を参照)を形成し、そうした平面が「移動性」という、時間を“変数”とする空間変化をともなっている。生命現象とは、こうした超多次元の物質と情報の「双対性」に基づいていると考えられる。

この図は、最初の意識形成サイクルが、時間の経過にともなって、第二のサイクル、第三のサイクルと、スパイラル状に発展してゆくさまを表しています。言うなれば、このサイクルの連続が人生です。

(「理論人間生命学」第1部 イントロダクション 1.2 「架橋」を通じた多次元の包摂より)

つまり、人生の「認識の基本」として、その「区別と同一視」を立体座標化して表わしたものです。

ところでこれはまたしても余談ですが、先に上の引用部を制作していた時、このように3次元座標での図示ができるのであれば、これを数式に書き直すことも可能ではないかと考えていました。しかし、いかんせん、自分の数学上の能力はせいぜい2次元座標までで、その達成はなりませんでした。

「身体感覚を磨く」

この第3章の最後に「身体運動と数学的思考」というサブタイトルがあります。このうちの「数学的思考」については、上記の程度で足踏みしてしまっています。そうですが、「身体運動」については、私にとっては決して外せない注目すべき議論です。そこで、先を急いで結論すると、「身体運動」とは、私の言う「自分の〈内なる声〉」の根拠のひとつがここにあると受け止められるものです。

そうした結論を想定しつつ、同サブタイトル中の対談のうち、以下の両者のやり取りに注目します。ここに取り上げられている著書『心はすべて数学である』は、先に取り上げた書です。

松岡 津田さんの『心はすべて数学である』はたいへんおもしろく読ませてもらいましたが、そのなかに「エフェランス・コピー」の話が出てきますね。

(p. 88)

津田 ええ。

松岡 身体運動には外からの情報を脳の中心に持ってくるアフェランスという求心的なアプローチと、逆にその情報を脳の中心から手足に出していくエフェランスという遠心的なアプローチとがあって、津田さんはアスリートたちがアフェランスで判断しているだけではなく、しばしばエフェランスで身体に指令を出していることを例にあげている。サッカーボールを蹴るときや武道家が竹刀を払うときは、いちいち脳に求心的な判断をさせるのではなくて、遠心的な情報に関する指令のコピーを、膝や脚においてあるのではないかという議論をされている。それがエフェランス・コピーをどこに置いておくかという問題で、たいへん興味深かった。/それで津田さんは、エフェランス・コピーを末端に置いておけるということは、脳はそのことについて不定にしていると解説していた。

ここで議論されている、「アフェランス」と「エフェランス」と言う情報の二方向アプローチはともあれ、ここで取り上げられている、脳と身体運動が発する体との間の生体情報のやり取りに注目します。つまり、脳と身体運動には、そのような生体情報を通じた実に精妙な相互依存と刺激関係があるということです。

そこで文末の「脳はそのことについて不定にしている」とはどういうことなのかですが、津田さんはこの『心は‥‥』の中でこう述べています。

これは生命のある種の本質の一つだと思うのですが、生命の始まりにおいては何も決まっていないのです。すべての初期の状態を決めることも環境から与えられる情報も、その本質を形作るいろんなものが決まっていない、しかし決まっていない中からとにかく情報を知覚して判断し、行動決定しなければならない。つまり、私たちは徐々に情報を取り入れながら、脳も心も、生き物としての輪郭を作っていかなければならない宿命にあります。

(『心は‥‥』pp.262-3)

(略)

脳は外界の情報を知覚しています。脳とはどういう装置かというと、現象的には周りの環境(今考えている脳以外の脳を含む外界)の持っている情報構造を取り込んで脳の中に再構築しているのです。言語体系にしても美的感覚にしても、情報構造がすでにあるものとしてポンとコピーされているのではなくて、脳にとっては外界の情報はそもそも、不定な状態として現れます。だからどんな情報を取り込むのか、最初は何も決まっていない。その人の好みも得意不得意もない。英語も日本語も情報としては同じニュートラルなものです。そういうものの中から何か構造を見つけなければならない。その点においてハードウェアがあらかじめできあがっているコンピュータとはだいぶ違うのです。脳の地図は徐々に描かれていくわけですね。

以上は津田さんによる仮説ですが、私は、この一連の仮説が、脳、つまり意識を形成する情報の到来の仕方を物語っていると見ます。つまり、このように「不定」の状態から、脳は様々な情報を獲得して組み立ててゆくのです。津田さんはそれを最終的に「身体感覚を磨く」という言葉で表現しているのですが、これは、私のいう「自分の〈内なる声〉」を聞くという行為と、それこそ「区別と同一視」する関係にあるものです。それに、ここで津田さんのいう「とにかく情報を知覚して判断し、行動決定しなければならない」とは、私の言う、私たち生活者の、のっぴきならない状態と言うのと、実にそっくりです。

そして、こうした「似たもの同士」関係を最終的に延長したものが、先にも触れたように、後に「理論人間生命学」へと発展する、当初の、私たちの意識の起こりに関する私の試論である「映画館現象」に通底しているものです。