第5章(最終章) 究極の旅としてのメタ旅

「人生は旅なり」とのことわざをめぐって、リアル旅からメタ旅まで、旅についての見解を4章にわたって述べてきました。そこでこの第5章はその最終章として、語り残してきている人生の最後の旅、永遠の旅を含め、旅と言う人生のアバターについて、まとめの描写を試みたいと思います。

「永遠の旅」というメタ旅

人生の最期に誰もが体験する、そしてねばならない、永遠の旅について、すでにその旅立ちをする同輩を持ち始めている私にとって、それは日増しに他人事ではなくなってきており、避けられない想定として、頭の中に居座り続けるものとなっています。

そうした世代的事情に加え、2017年の8月14日、愚かな事故による頭部負傷からクモ膜下出血を発症し、命にもかかわる事態を体験しました。そうした思わぬ事故でありながら、本当のこの〈永遠の旅=死〉のいくらかを、いきなりに体験することとなり、多くの思いを抱かされました。そうした事態の経緯や思いについては、「両生歩き」サイトの「私共和国」にこと細かく記録してあります。そしてある意味では、本当の永遠の旅の予行演習のごときの効果をももたらしてくれており、それが“いい体験”とすらなって、本章のテーマの格好の題材となっています。

この言うなれば臨死体験は、結果的には「不幸中の幸い」のごとき顛末となりましたが、それ以前や、それをきっかけとした考察については、下に取り上げる一点を除いて、これまでにかなり多くを書いてきています。

そうした多面におよぶ記述は、未体系ながら、互いに絡み合うひとつの総体をなしています。ただ、それを効果的に表示する手段がなく――AIを使った自動問答式のシステムは今後可能かも――、ここでは、以下のように、代表的な記事を選択し、その互いの結びつきを示しつつ、それぞれへのリンクを表しておきます。

そこで「永遠の旅=死」に関した過去の見解を整理しておきますと、10年ほど前、まずそのとっかかりとして、それを「越界」として抽象的な異次元への移動といった捉え方から始りました。それがその後「通過点としての《し》」とか「越境」とかとやや具体的に表現し直し、さらには、そこに伴ういわゆる霊魂現象にまつわって、「霊理問題」としての照明を当ててきました。

2020年には、コロナ・エピデミックという全くの“逆”旅状況の中で、突然に希望に水を差された若き人たちに向け、旅への激励を込めて、『自‘遊’への旅』をオンライン出版しました。

そうしたこれまでの議論は、人生の最後にあるその出来事のその先の、伝統的には宗教の領域とされる俗に言う「あの世」に関し、基本的に、それをその因習や迷信の横行する暗闇から取り出し、科学の領域に取り込んで考えようとしたものです。

ただし、そうした試みは、それこそ底深く扱い切れない謎を含むがゆえ、宗教の宗教たる存在意義がある、文字通りの聖域への立ち入りでもあります。

そうした「永遠の旅=死」にまつわる科学と宗教の間に存在する膨大なギャップについて、いわゆるニューサイエンスの視点からのアプローチ(『両生歩き』のたとえば「両生“META-MANGA”ストーリー」)を皮切りに、上述のクモ膜下出血時のある種の境界状態体験記録、そして最終的には「理論人間生命学」の「5.3 空海と量子理論」で、「想像力と因果律の対立」として捉え、それは1200年前の空海の問題でもあったとして、新しくも古くもある人間存在の根源的問題として温故知新してきたのでした。

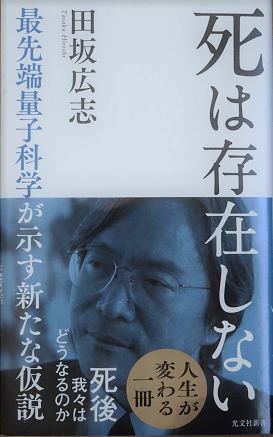

そこで、上で触れたこれまでの議論で述べ残している一点についてです。それは、昨年末の日本訪問の際に書店で出会った本『死は存在しない』(右)が述べるところです。この本は、書名のように、「永遠の旅=死」問題に関し、いかにも大上段な切り口をもって、現役の物理学者によるもっとも科学的と目される見解です。それは、いわゆる超自然現象のおのずからの体験にも基づき、この問題を量子科学的に論じたものです。そしてその焦点は、「ゼロ・ポイント・フィールド」という量子理論上の異次元空間の存在という仮説に立って、人がその「通過点」を過ぎた後、到達してゆく世界について述べたものです。そういう本書は、私の量子理論を援用した自説――たとえば「死という再誕生」――とほぼ同列な視点として、私にとっては頼もしい援軍となりました。

量子理論に乗ったメタ旅

そうしたこれまでの考察においては、ことに最近の量子力学分野に何とか踏み入ってゆくことで、そのいかにも難解な進歩とは実は、科学と宗教間の「膨大なギャップ」にいよいよ橋渡しが始まっていることではないかと受け止め、まず、量子理論の進展を自分の私的体験に重ね合わせようと試みたものが「新学問のすすめ」です。

さらに、そうした量子理論における進展を、いっそう自分の日常次元に引き込んで、牽強付会に注目しているのが「近量子生活」です。

こうした量子理論への私なりの取り組みにおいて、量子理論の発展とは、従来の西洋由来の科学発想では説明がつかず、根本的見直しが生じているが故のものであり、科学者によっては東洋的発想の必要を説いてさえいる議論に接し、学的な巨大なパラダイムシフトがまさに起こっているシーンを目撃することになりました。

そうしたシフトの意味を、西洋文明と東洋文明の間の違いの典型を引いて説いてくれたのが、日本の禅を題材に語っている哲学的見解でした。

こうして到達することとなった、東西両文明の特色の違いを土台に、ことに日本の伝統に見られる独自性が注目され、人類の歴史的発展における西洋文明の役割に、根本的見直しが生じはじめていることをその足下から言及しているのが「日本エソテリック論」です。

このように「人生は旅なり」のその旅は、まずはリアル旅に始まり、体験の促すままに理念的な旅の領域に分け入り、しだいに浮かび上がるメタ旅の構想へと発展してきました。

そして、人生最後の「永遠の旅=死」にまつわる謎多き世界についても、こうした量子論的な科学的論証をもたずさえて、本稿は、「越境」したその先にまで、連続する道を歩み続ける、さらなるメタ旅が描ける段階に至ってきています。

メタ旅から超メタ旅へ稿

さてここで、こうした想像とイメージ形成を駆使したこれまでのメタ旅の世界から、視界を大きく振って日々の我に帰り、現実の日常意識にあって実感的に受け止められる、心情界あるいは内面界といった視角での、これもまたメタ旅と考えられる旅状態があります。

このメタ旅はいうなれば、永遠に実現されることのない、時には、メタ旅としてすら描かれることのない、閉じ込められたままネガティブにメタ化された(ある人は「墓場まで持ってゆく話」と言いました)、ある意味で「潜在意識」下での“超”メタ旅です。それは、なるがままに放置されているものなら、メタ浮遊状態とも言えましょう。

ただし、そのように内部に封印された動きのとれないものが、物的であれ心的であれ移動を伴う旅と言えるものかどうかと議論の起こるところです。しかし、いずれにせよ、そういう内封されたエネルギーは、閉じ込められれば閉じ込められるほど、その内圧を解放する願いたるはおそろしく大きいはずです。

そしてまた、私はこの、確かに個人内部の心の問題に過ぎないこの潜在旅願望は、そうでありながら、実に社会的な現象であるとも考えます。つまり、私たちの意識は、社会や身の回りの環境からの様々なプレッシャーによって、容易に内封化されるのです。これが私が繰り返し指摘してきた意識の表と裏の「二重性」ないしは「疎外」の問題です。あるいは、第3章で述べた「回想法」に関わる意識の可塑性の問題です。

そもそも人生というリアル活動には、その表面上の経緯では終わらない、どの人もそれを抱いて離そうにも離せない、忘れようにも忘れられない、そういう裏面を持つものです。そういう内的世界の発露を旅として動的にあつかうことこそが、旅が究極的になせるところであります。したがって、そのような心的活動を抜きにした存在とは、それこそゾンビ人間です。そして、そうした究極の動きこそがメタ旅のメタ旅たるところです。

言い換えれば、社会による「包摂と帰属」から、幸に(主観的には)逃れることに成功する人はいるでしょう。しかし、不幸にもそれに失敗して「排除と差別」の真っただ中に置かれた場合、そのことが、旅の旅たるところの本源的出発点として、決して消えることなく在り続けてゆくものです。

そのような旅をメタ旅、すなわち、誰にでも求めて開かれる変化への機会としてここにフォーカスし、合わせて言葉として《超メタ旅》を提示して、この旅議論の結びとするものです。

【追記】本稿を書いている時、日本では、二度目の「テロ」事件がおこりました。犯人の木村隆二容疑者のそれまでの行動には、社会や政治システムに関する確かな理由が表されています。現職政治家にも会い、裁判請求も行っています。本論の文脈で言えば、彼の《超メタ旅》は、そうした行動の行方に幻滅し、そのように暴発してしまいました。事態の今後の行方を見守りたい。